こんにちはインフラエンジニアのしょうです!

この記事では

- CCNA対策におすすめな問題集が知りたい

- CCNAに最短で合格できる勉強方法を知りたい

- 改定後のCCNAの概要や取得するメリットが知りたい

上記について、27日でCCNA(200-301)の試験に合格した僕が解説していきます。

Ciscoなどのネットワーク機器を触ったことがないですし、

当時ネットワーク初心者の僕でもCCNAに合格できたので、もちろん未経験の方でも合格できますよ!

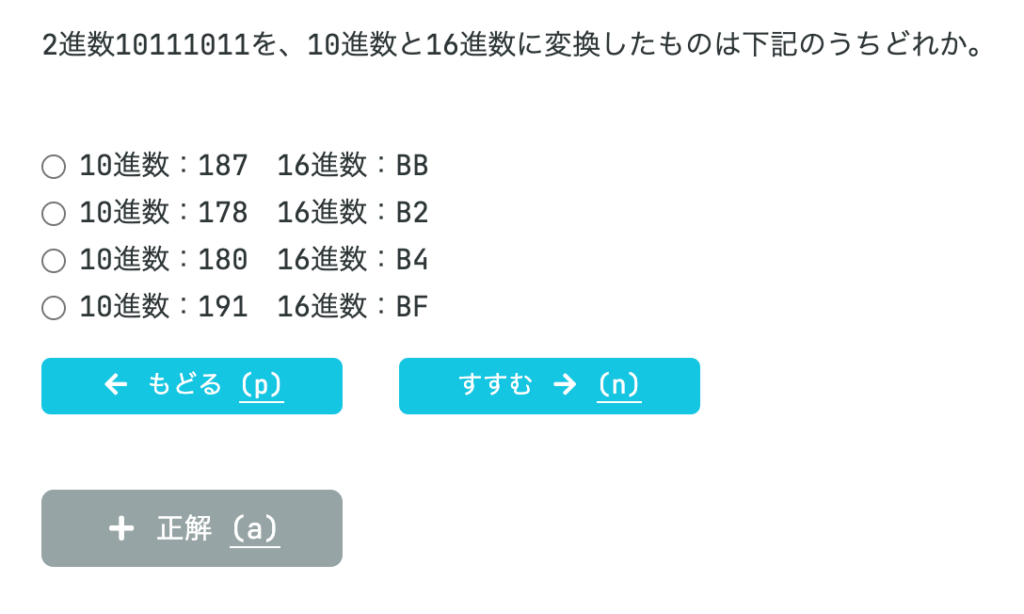

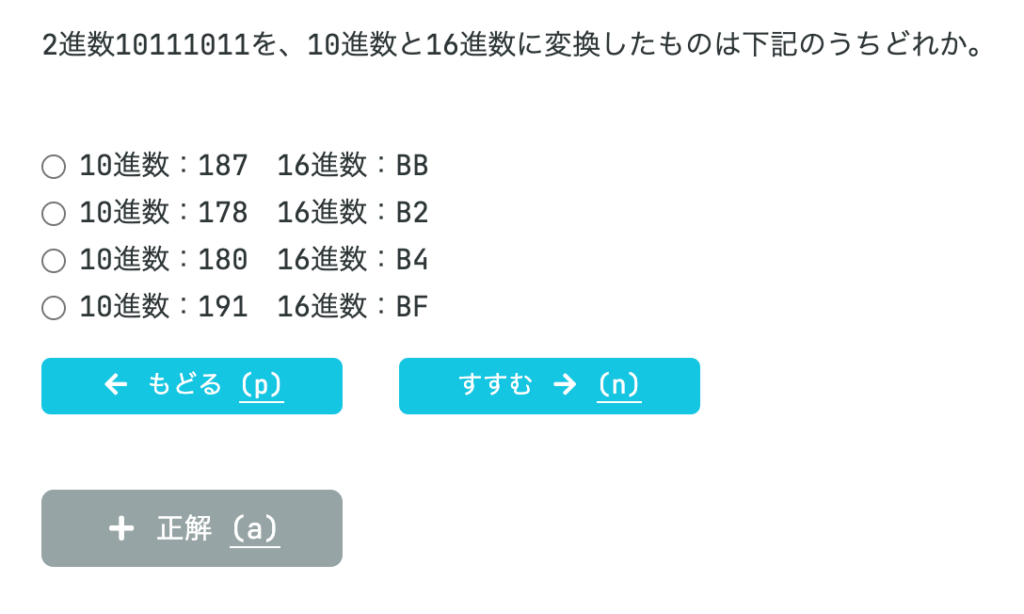

目安は表を参考にして下さい

| 資格名 | 難易度 | 勉強期間 |

|---|---|---|

| CCNA | 3ヶ月 | |

| AWS ソリューションアーキテクト(SAA) | 3ヶ月 | |

| LPIC Level1 | 3ヶ月 |

CCNAだけだと分かりづらいと思うので、上の表は実際に取得したAWSとLPICの資格を比較しています。

この記事では上記の目安よりも早く合格できる方法=資格の勉強時間を減らる方法を分かりやすく解説していきます。

どうせなら早く合格して、資格の勉強時間ではなく他の時間に使いたいですよね!

CCNA資格とは?(200-301)

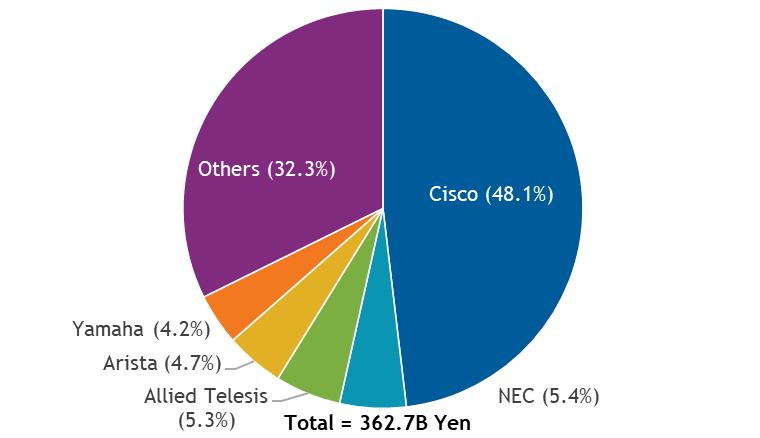

CCNAとは世界最大手の通信機器メーカーのCiscoが主催する、ネットワーク関連のIT資格のこと。(世界共通の資格です)

日本だけで見てもシェアが圧倒的に1位ですね。

CCNAはインフラ関連の資格の中では1番目か2番目あたりに知名度が高いです。

受験に必要な条件とかなく未経験の方でも受験できますが、ちゃんと勉強しないと合格するのは難しいかと。

2020年2月にCCNAは大幅に改定された!

CCNAは2020年2月24日に大幅に改正されました!

改定前は

- 以前は試験の種類が複数あり、試験を2回に分けて受験することも可能だった。

改定後は試験がCCNA(200-301)の1つに統一されました。

試験内容や範囲については、この後に詳しく解説していきます。

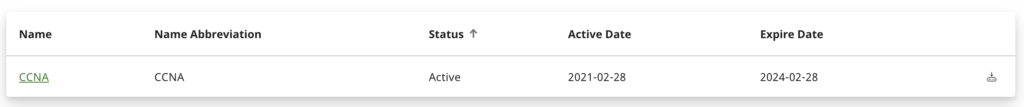

CCNAの有効期限は?

CCNA資格の有効期限は3年です。

有効期限を更新するには、もう1度CCNAに合格するかCCNPなどの上位資格に合格する必要があります。

CCNAの有効期限について知りたい方は、「 CCNAの有効期限は?更新の意味ある?現役SEがキャリア戦略を解説 」の記事をご覧ください。

CCNAの合格率は公表されていない【合格点はあります】

CCNAの合格率と合格点は公表されていません。

ただ合格点は825点取れれば合格できる可能性が高いです。

僕が受験した時は825点でしたし、頻繁に変わるものではないかと。

しょう

しょうそしてCCNAは300〜1,000点の間で点数が付きます。なので825点を正答率で表すなら約75%です。

試験は1000点満点なので、単純計算すれば合格するには約75%前後の正解率が必要ですね!

もしかすると合格するハードルが高いと感じた方もいるかもしれません。

ですがこの後に合格するために必要な勉強方法や試験を受ける基準など、しっかりとお伝えするのでご安心ください。

【改定後】CCNA(200-301)の試験内容と受験料について

- ネットワークの基礎:20%

- ネットワークアクセス:20%

- IP 接続:25%

- IP サービス:10%

- セキュリティの基礎:15%

- 自動化とプログラマビリティ:10%

改定後は試験が1つに統合されたことで、試験範囲が広くなっています。

以前のCCNA試験より試験範囲が広がった代わりに、問われる問題内容が浅くなったと思ってもらえれば!

CCNA試験内容

| 問題形式 | 選択問題とドラッグ&ドロップ問題 &シミュレーション問題 |

| 試験時間 | 120 分間 |

| 受験料金 | 42,900円(税込) |

| 問題数 | 約90問 |

CCNAは試験時間が短く、問題数が多いのが初心者にとって難易度が高い理由です。

CCNAのシミュレーション問題について

CCNAが改訂された後や、僕が受験した時はシミュレーション問題は廃止されていましたね。

ただ現在はCCNAのシミュレーション問題が復活し、出題されるようになりました。(2023年9月時点)

CCNAのシミュレーション問題の詳細や対策は「 CCNAシミュレーション問題が復活⁉︎対策も解説 」の記事をご覧ください。

CCNA資格を取得する3つのメリット

CCNA資格を取得する3つのメリット

- 世界共通の資格で知名度があり転職にも役立つ

- Cisco社はネットワーク機器に関してシェアが1位

- ネットワークについて学べる

これからインフラエンジニアを目指そうとしている方は、特にCCNAを取得するメリットは大きいです。

僕も未経験から転職活動をしていて実感したことですが、CCNAやLPICといったインフラ関連の資格は間違いなく転職に有利になりますよ。

入社してからCCNAの取得を推奨(研修)したり、資格手当が出る会社もあります。

僕はCCNAの勉強をするまでネットワークに関する勉強を全力で避けていたのですが(笑)、ネットワークの良い勉強になりました!

インフラエンジニアにおすすめな資格や、取得するメリットの詳細は「 インフラエンジニア資格取得の順番とおすすめ資格3選 」の記事をご覧ください。

【改訂後】CCNAは独学だと難しいのか?難易度を解説

初心者でもCCNAを独学で合格可能です。

僕自身、ネットワーク初心者時代にCCNAに合格できました。

ただ僕がこれまでにIT資格8個取得した中で、1番難易度が高いと感じたのがCCNAです。

CCNAの難易度や必要な勉強時間の詳細は「 CCNAのリアルな難易度と勉強時間を現役SEが解説!難しいが合格できた 」の記事をご覧ください。

もちろん人によって難易度の体感は変わります。

未経験の方にとってCCNAは簡単に合格できる試験ではありません。

しかしこれから紹介するCCNAの勉強方法を実践していけば、未経験の方でも独学で合格できますよ!

ではCCNAオススメの勉強方法や、早く合格するためのコツをお伝えしていきます!

【独学】CCNAおすすめの勉強方法!【試験対策】

CCNAのおすすめ勉強方法

- CCNA公式チュートリアルで問題例を把握する

- UdemyでCCNAの試験範囲を学習する

- CCNAのおすすめWeb問題集を解く

- CCNAの勉強サイトを活用する

- CCNA試験に申し込みする

ではCCNAの201-301試験に、効率良く合格できる勉強方法を解説していきます!

①:CCNA公式の試験範囲・概要を確認する

Cisco公式チュートリアルでCCNAの問題例・問題形式を無料で確認できます。

実際の問題形式をみれるのは有益なので目を通しておきましょう!

問題形式

- 選択問題

- ドラッグ&ドロップ問題

- シミュレーション問題

チュートリアルを確認するには、Ciscoアカウントに登録する必要があります。(無料)

Ciscoアカウントを作成していない方は「 CCNA試験の申し込み&受験方法 」の記事を参考にアカウントを作成してください。

②:UdemyでCCNAの試験範囲を学習する

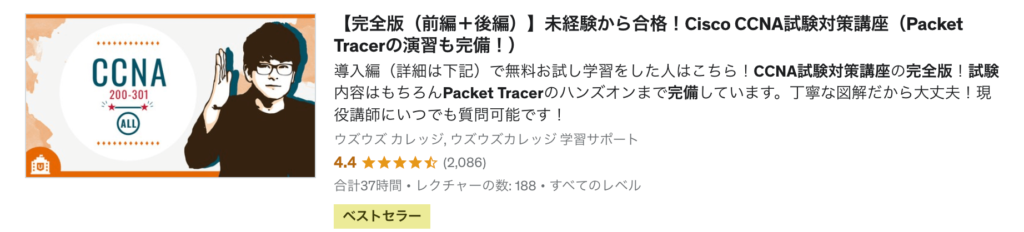

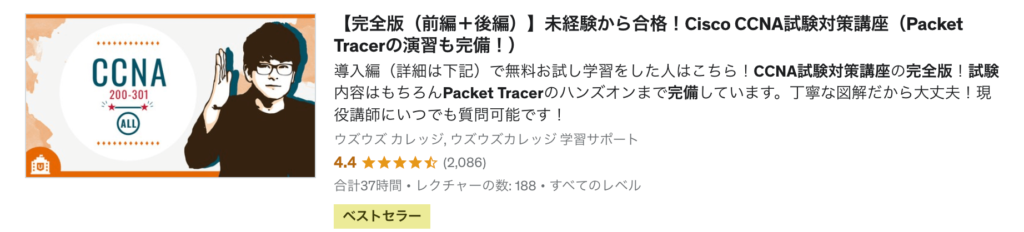

【完全版】Cisco CCNA試験対策講座(Packet Tracerの演習も完備!)

CCNA対策とネットワーク基礎を学ぶなら、こちらのUdemy講座が1番オススメです。

この動画講座はインフラやネットワークが完全初心者でも分かりやすく学べて、CCNAの試験範囲を全て網羅しています。

資格を取る方にももちろん有益な動画ですし、ネットワークを単純に学びたい方にもオススメです!

Udemyとは学習意欲の高いエンジニアの多くが知っている動画教材です。

Udemyはセールが毎月のように行われて、1,000円代で良質な教材を購入することができます。

ただこの講座は、Udemyのセール時でもいつも安くならずに9,800円。(それでも十分に元が取れます)

| CCNA講座の価格 | 動画時間 | Udemyセール |

|---|---|---|

| 9,800円 | 35時間以上 | セール対象外 |

僕は実際に動画を見て、CCNAの対策やネットワークの勉強にとても役に立ちました。

1万円以下の低価格のCCNA教材で、このクオリティを超える講座はおそらくありません。

動画講座を進めていけば僕と同じ考えになると思います。

未経験の状態でCCNAの合格を目指している方は、購入して後悔することはないと断言できますよ。

それだけコスパがいいです。

ただ購入してもし満足いかなければ、

Udemyは30日以内であれば、いつでも返金できるようになっているのでご安心ください。

- ネットワークの基礎について学べる

- 【改定後】CCNAの範囲を全て網羅している

- スライド(図解)が豊富で動画がとても分かりやい(未経験でも理解できる)

- 30時間越えの動画で大ボリューム

- 動画内容が最新に更新(追加など)される

\ 30日以内であればいつでも返金OK /

僕の場合は全てではないですが、1.5倍〜1.75倍の速度で動画を見てました。

Udemy講座についての詳細は「 UdemyのCCNA講座おすすめはこれ一択です!現役SEが解説 」の記事をご覧ください。

Udemyの講座が高くて手が出しづらい方は、CCNAの基礎部分だけ学べる下の本を一冊購入しましょう。

Udemy講座を購入した方は必要ありません。

本でインプットする場合は、一周だけ読めばOK!

一周だけでもインプットしたら、次に紹介する問題集をどんどん進めていく方が理解が早く進みますし早く合格できますよ。

上記内容が難しく感じる方は先に「 1週間でCCNAの基礎が学べる本 」を読むことをおすすめします。

書籍でCCNA対策をしたい方は「 CCNA参考書&問題集おすすめ3冊を現役SEが厳選! 」の記事をご覧ください。

③:CCNAのおすすめWeb問題集を解く

CCNA対策におすすめの問題集はPing-tです!

Ping-tはLPICやCCNAなど、資格に特化した問題を提供しているWeb問題集サイトです。

Ping-tがオススメな4つの理由

- 問題が最新に更新される

- 解説がとても分かりやすい

- 問題数が豊富(CCNAは1400問以上)

- 選択肢の問題がわからなければすぐに解説が見れる

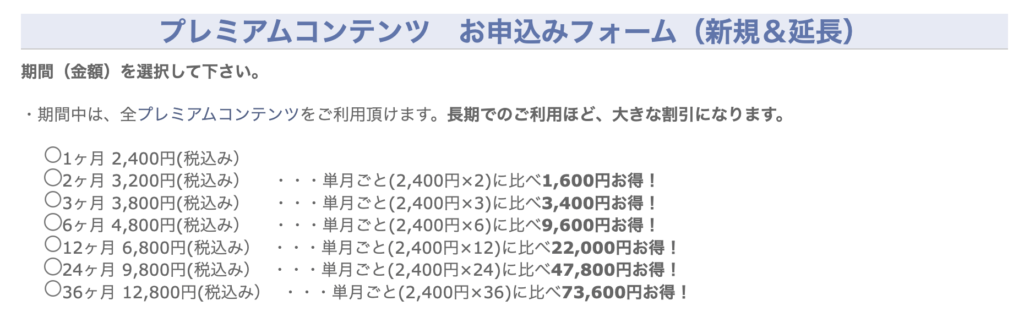

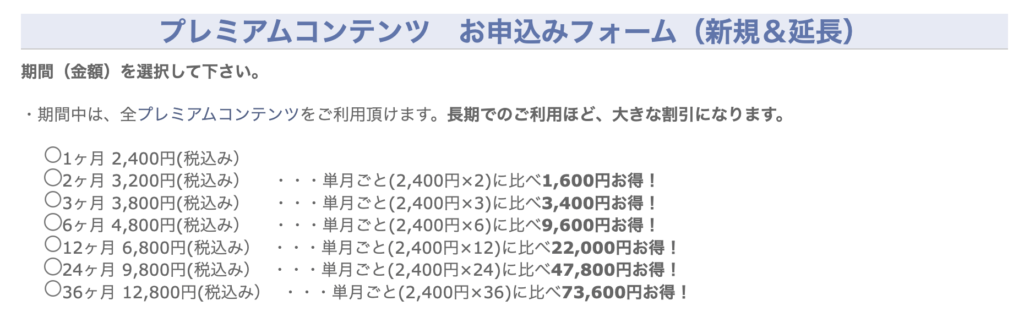

料金は下の写真を参考にして下さい。

そしてCCNAの約650問は無料でPing-tを利用できます。

無料会員登録した後に、プレミアムコンテンツを申し込めばOK!

プレミアムコンテンツの申し込みは新しいPing-tサイトではまだ反映されていなく、旧Ping-tの左側にあるメニューの一覧からできます。

Ping-tの問題を解いていく際は、基本的に上から(ネットワーク基礎から)順に解いていけば大丈夫です。

下の写真を参考にして下さい。

CCNAに合格するだけであれば問題集はPing-tだけで十分合格できます!

これまで紹介してきたUdemy教材などでインプットを終えたら、今回紹介したPing-tに取りかかりましょう。

合格までの手順

2週目を終えた頃には、理解が深まっているはず。

2週目を終えたら間違えた箇所を復習しましょう。

3週目を終えて90%前後の正解率がなければ、ステップ8まで飛ばしましょう。

3週目を終えて90%前後の正解率があると合格できる水準です。

この時点で90%前後の正解率がなければ⑦の模擬試験をやらずに⑧まで飛ばして下さい。

3週目を終えて90%前後の正解率があると、合格できる水準なので試験に望んでも合格できるラインです。

不安な方はステップ8に進みましょう。

模擬試験を1〜2回ランダムに受けて、正解率が90%前後ない方は4週目に入るのもありだと思います。

正解率90%前後で不安があれば、90%以上の正解率まで目指しましょう!

僕はPing-tのレベルとか気にしないので、毎回リセットしていました。

上記を目安にして学習を進めていただき、自信がついた状態でCCNA試験を受験していただければ!

リセットは上の写真にあるように記録から簡単にリセットできます。

CCNAはコマンドの問題もありますが、練習しなくても十分に合格できます。(僕はCCNAの勉強で使わなかったです)

ただもしコマンドを実際に実行して学びたい方は、Cisco Packet Tracerなどのシミュレーターツールを利用するのがオススメです!

Cisco Packet Tracerは、Cisco製のネットワーク機器をソフトウェア上で操作できるツールのこと(無料です)

ダウンロード方法や使い方は「 Cisco Packet Tracerの使い方やダウンロード方法 」の記事をご覧ください。

④:【無料あり】CCNAの勉強サイトを活用する

電車での通勤時間や、休憩時間などの隙間時間に、CCNAの勉強サイトを活用するのもおすすめです!

活用方法やおすすめのサイトについては「 CCNA勉強サイトおすすめ5選を現役SEが解説 」の記事をご覧ください。

上記の勉強サイトは必須ではないため、活用する必要はありません。

僕は通勤時間やお昼休みなどの隙間時間に「3分間ネットワーキング」などに目を通してネットワーク周りを学んでいたりしていました。

⑤:CCNA試験に申し込みする

これまで紹介してきたCCNAの勉強方法を実践後に、CCNA試験に申し込みしましょう。

1ヶ月〜2ヶ月後に先に申し込みしておき、期限を決めてやる気を出す方法もありです。

申し込方法は「 CCNA試験の申し込み&受験方法!試験日はいつ? 」の記事をご覧ください。

【結論】CCNA試験に最短1ヶ月で合格するコツ2選!

早く合格するために必要なことは、覚えるのが早くなって勉強時間を確保することです。

記憶力✖️時間

シンプルにこれだけ!

最短で合格するコツ2選

- CCNAに合格するには問題集を解くことが1番大事

- Ping-t問題集おすすめの活用テクニック5選

①:最短でCCNAに合格するには問題集を解くことが大事!

記憶に定着させるのに最も手っ取り早い方法は問題を解いていくこと。

「なぜなら人は思い出そうとするときに記憶が定着するからです。」

問題を解くときに「この答えなんだっけ?」ってなりますよね?

この感覚を何回も体験することが大事。問題を解いていけば何回も体験できます。

先ほど紹介したUdemyの講座を見終えた方であれば、Ping-tの問題を解いていく中で理解が深まるかと!

②:Ping-t CCNA問題集おすすめの活用テクニック5選

Ping-tをうまく活用する5つのポイント

- 選択肢を見ない

- 1週目は解説を浅く見る程度にする

- 問題文の複数選択肢の部分を見ない

- 2進数変換やサブネットの計算などできるようにする

- 合格するために全ての範囲を理解して解けるようにする

これから解説する5つのポイントを抑えれば、学習理解もより深まり合格する自信もつきますよ。

そしてPing-tの問題を理解して9割以上の正解率があれば、十分に合格できます。

9割以上の正解率があるのに、不合格したという方がもしいるのなら、P-ingtの問題文や答えをただ丸暗記しただけの可能性が高いです。

問題文や答えだけを丸暗記するだけだと、Ping-tと違った問題文や選択肢(表現)が出たら、わからなくなってしまいますよね。

これから紹介するやり方を実践していけば、そういったことを防げて理解も早くなります。

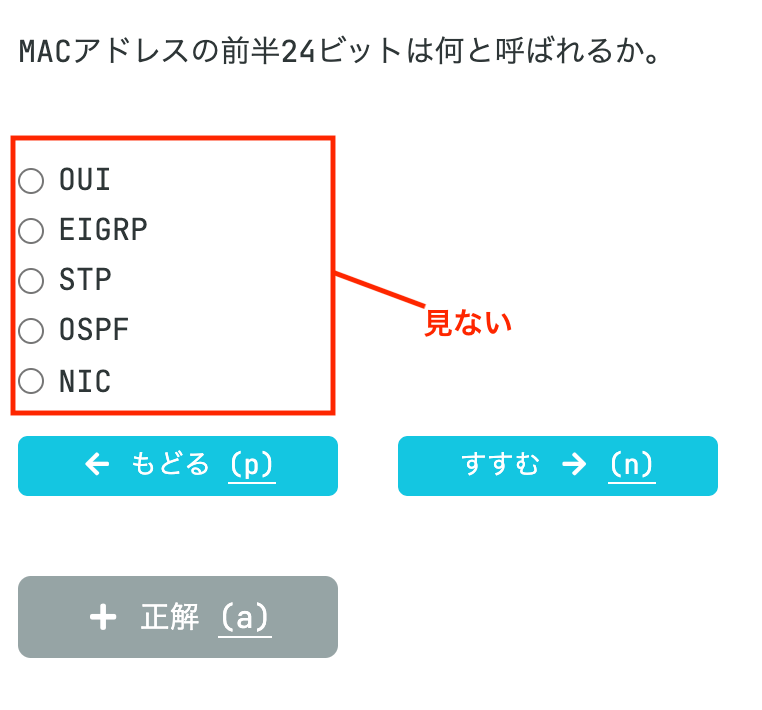

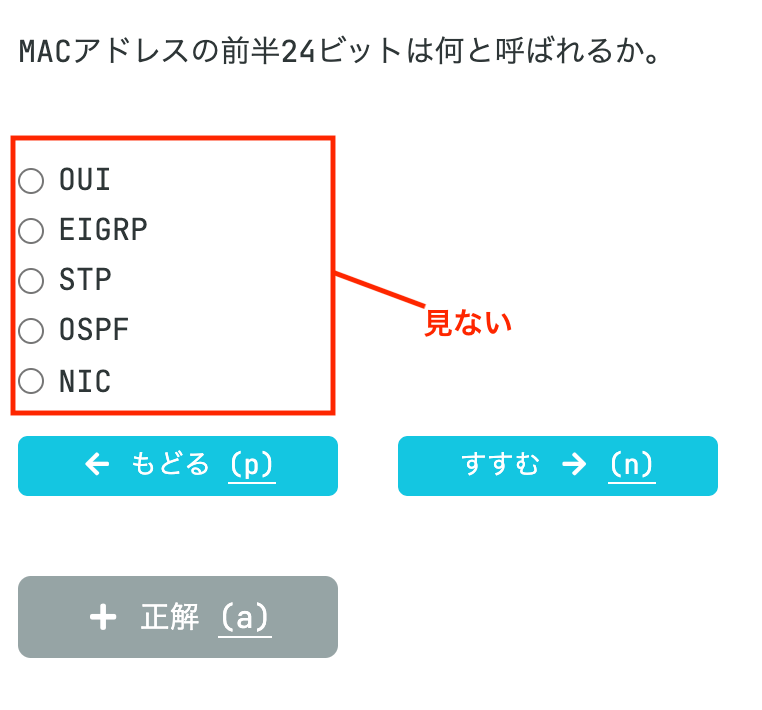

①:選択肢を見ない

上の写真のような問題が出題されたときは、選択肢を見ずにまずは自分で答えを頭の中に思い浮かべましょう。

これは思い出そうとしている行為になります。

記憶に定着しやすくなりますし、問題文と選択肢を見てただ答えを暗記するのを防ぐこともできます。

頭に思い浮かべて分からない場合は、すぐに選択肢を見てOK!

②:1週目は解説を浅く見る程度にする

実際にPing-tを進めていけば分かるのですが、1週目は時間がどうしてもかかります。

なので問題を見て分からなければ、すぐに答えと解説を見ましょう。

1週目は解説を軽く見て理解する程度で大丈夫です。

問題を進めていけば、後から出てくる問題のおかげで理解が深まることもありますよ。

問題がわからないときは答えと解説をすぐ見る。

ある程度理解できたらすぐにもう1度同じ問題を解くことをオススメします。

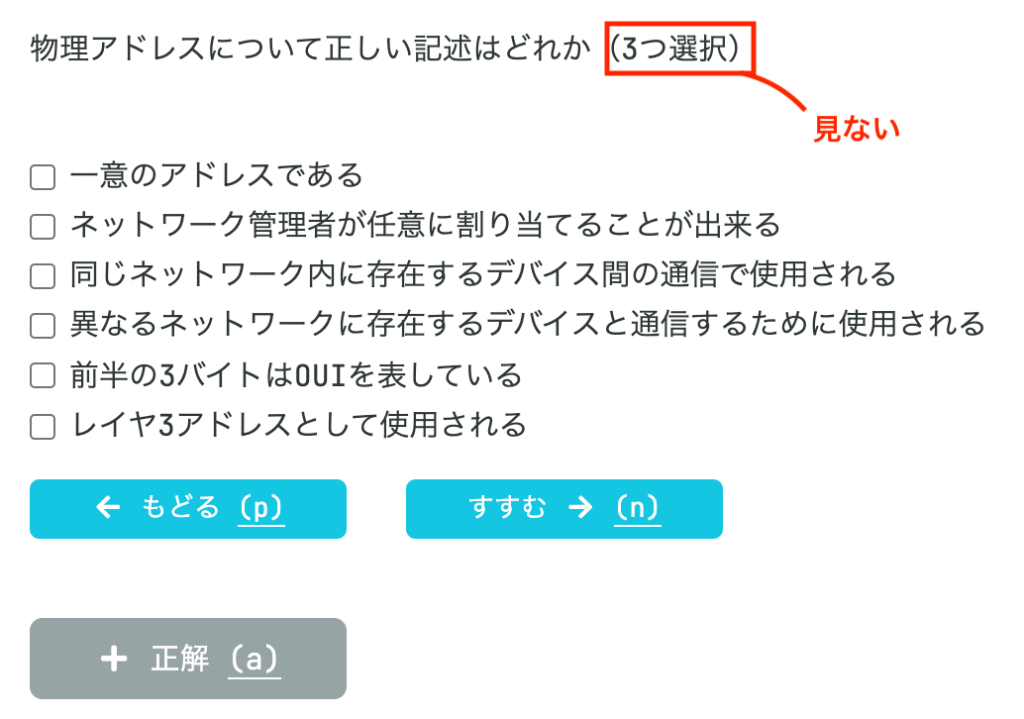

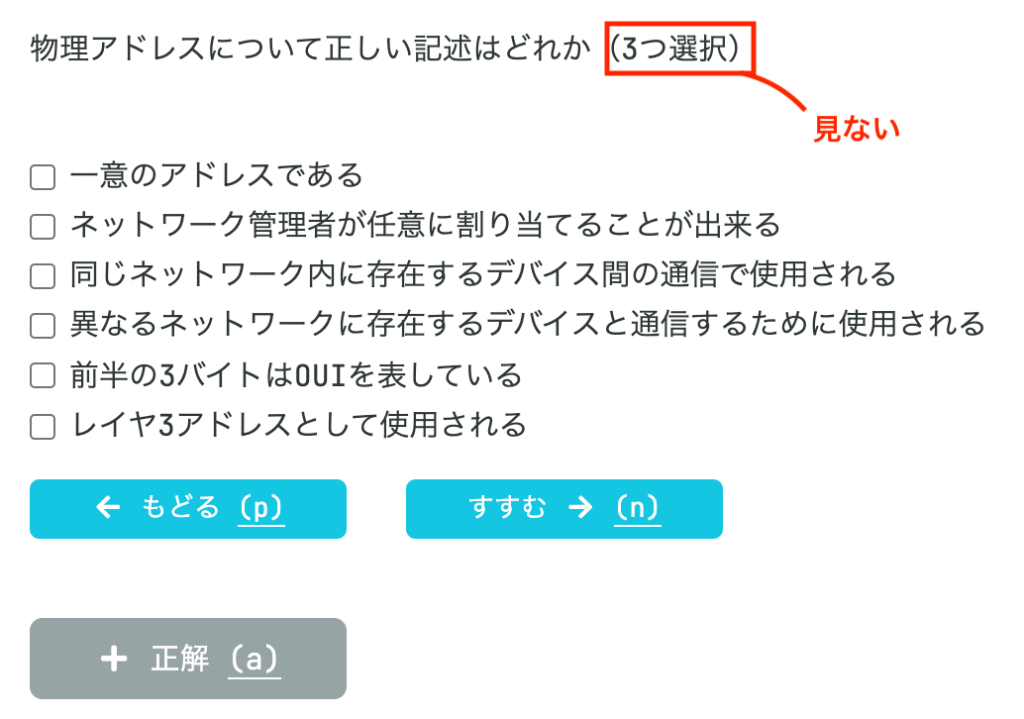

③:問題文の複数選択肢の部分を見ない

上の写真のようなPing-tの問題文で複数の選択肢があるときは、(3つ選択)の部分を見ないようにして、チェックを入れていきましょう。

自分が理解していれば、2つでも3つとか見ずに正解できます。

こちらも分からない場合は、すぐに見てOK!

④:2進数変換やサブネットの計算などできるようにする

この記事を見ている時点では2進数やサブネットなど分からなくても、もちろん問題ありません。

ただ試験を受験する際は2進数やサブネットの計算ができて、計算に慣れていないと合格がかなり難しくなります。

計算しておけるようになりましょう。

⑤:合格するために全ての範囲を理解して解けるようにする

実際に改定されたCCNAの試験を受験して感じたのは範囲が本当に広いということ。

Ping-tやUdemyで学んだことが、満遍なく出題された印象です。

僕自身受験しましたが、Udemyでインプットし、Ping-tの問題全てをしっかりやっておいて良かったと思っています。

範囲が広い分、時間がかかる問題はそんなに出題されなかったです。

というか、試験時間が120分で問題数が仮に約100問あるとしたら1問 約72秒(1分と少し)で解かないといけないので時間がかかる問題ばかりだと誰も合格できません笑

つまり問題文と選択肢を見ればすぐに解けるような問題が多いということですね!

Ping-tの問題を理解して解けていれば合格できます。

CCNAのPing-tはコマンド集の問題もありますが、上の赤枠のように「最強WEB問題集CCNA(200−300)」だけに取り組めば大丈夫です。

僕は最強WEB問題集CCNAしかしていません。

もちろん興味があれば他の問題も取り組んでもらえればいいかと!

CCNA試験の合格に必要な勉強時間はどのくらい?

結論をお伝えすると人によります。(というか当たり前ですよね笑)

それでも目安を知りたいという方もいるかもしれないので目安を書きます。

ネットワーク未経験の場合は先ほど紹介したUdemy講座を利用すれば、CCNAに必要な勉強時間は150時間ぐらいかなと。

経験者であれば、半分の75時間が目安で良いと思います。

Udemy講座を活用しない場合は、150時間〜200時間だと思ってもらえればいいかと。

150時間の場合

- 毎日3時間勉強して約50日(2ヶ月以下)

- 毎日2時間勉強して約66日(2ヶ月と1週間)

僕の場合は平均で1日3時間勉強し、試験勉強にかけた時間は90時間ぐらいです。

CCNA 200-301試験に関するQ&A

CCNA 200-301試験でよくある質問をまとめました。

【まとめ】CCNAは難しい!勉強を必ず頑張れるコツを1つ伝授

ネットワークの勉強を避けてきたと書きましたが、結果的にCCNAの勉強をして良かったです。

大変でしたけどね!笑

ちなみにCCNAを取得するメリットを深く理解すれば、勉強をがんばろう!って思えるようになりますよ。(資格だけでなく、学習全てにおいて)

資格を取るメリットはその人の目的や将来設計によって変わるので、自分なりにメリットを見つけるしかないですが。

例えばCCNAを1ヶ月で取得したら1000万必ずもらえるとしたら、取得しようと考えていた人ほぼ全員が1ヶ月で合格できるんじゃないでしょうか?笑

試験勉強を始める前に、まず学習する強い動機を見つけられれば1ヶ月〜3ヶ月ぐらいの期間は誰でも勉強を頑張れると思いますよ!

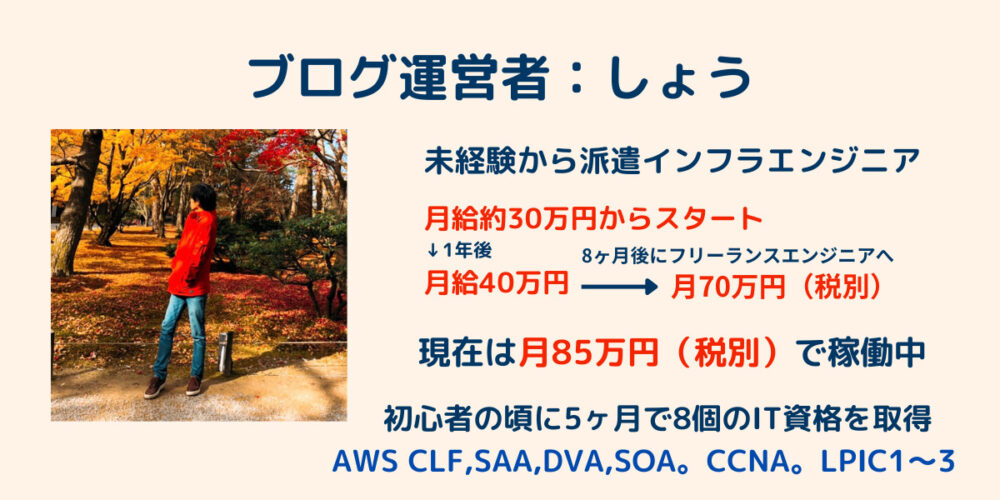

僕が当時CCNAを取得しようとした目的は主に2つです。

- 2021年の4月から新しいインフラの派遣案件に入る予定なのでネットワークの勉強をしたかった。

- 資格取得で時給が上げやすくなると実感しているから。(当時派遣エンジニアで働いてました)

実際に僕はインフラ経験が半年を過ぎてから、月収が前職の2倍以上になりました。

これまで取得してきたCCNA資格などの影響が間違いなくあります。

だからこそ資格勉強を頑張れたんですよね。

CCNAを取得して年収が上がったので詳細を知りたい方は「 CCNAで年収100万上がったので現役SEが取得メリットを解説 」の記事をご覧ください。

『CCNA取得に投資した時間と金額の何倍にもなって大きなリターンとなって返ってくる』

それが、僕にとっては勉強する強い動機になりました。

資格勉強は大変で頑張るのが難しいと感じている方は、あなたにとって勉強する『強い動機』を探すことをオススメします。

そして資格勉強など自発的に勉強している方は、エンジニアとして年収を上げていきやすいです。

僕のインフラエンジニアとしての年収推移は1年目414万円、2年目は662万円、3年目はほぼ間違いなく1000万円は超えます。

上記が達成できた理由は、未経験や経験浅い時期は派遣エンジニアとして働き、その後フリーランスエンジニアにシフトしたからです。

もちろん全ての人に派遣やフリーランスを勧めるわけではないですが、メリットやデメリットは知っておいた方が良いかと!

上記の記事に、知っておいた方がいいことは全て記載しているので参考にしてみてください。

仕事をしながら試験勉強は大変だと思いますが、応援しています!

これでCCNAの勉強方法についての解説は終わりです。

Twitterにて日々の進捗やブログの更新などツイートしているので、気軽に絡んでください^^

ではまた!