こんにちはインフラエンジニアのしょうです!(元プログラマーです)

この記事では

- LPIC Level2の概要や試験範囲を知りたい

- LPIC Level2に最短で合格できる勉強方法を知りたい

- LPIC Level2のオススメな問題集や難易度が知りたい

上記について、27日でLPIC Level2に合格した僕が解説していきます。

この記事ではLPICについて解説していきますが、LinuCの受講を考えている方の参考にもなりますよ。

LPICとLinuCの違いについては「 LinuCとLPICの違い&どっちをとるべき? 」の記事をご覧ください。

当時インフラ未経験だった僕でもLPICレベル2に合格できたので、もちろん未経験の方でも合格できますよ!

目安は表を参考にして下さい

| 資格名 | 難易度 | 勉強期間 |

|---|---|---|

| LPIC Level1 | 3ヶ月 | |

| LPIC Level2 | 3ヶ月 | |

| LPIC Level3 | 2ヶ月 |

この記事では、上記の目安よりも早く合格できる方法=資格の勉強時間を減らせる方法を分かりやすく解説していきます。

どうせなら早く合格して、資格の勉強時間ではなく他の時間に使いたいですよね!

LPIC資格の中でLPIC Level2が1番難易度が高いと感じました。

未経験の方にとってLPIC Level2は難易度が高いかもしれません。

ただこの後紹介する勉強方法を実践していけば、未経験の方でも合格は可能です!

では前半に試験の概要について解説し、後半で具体的な勉強方法を解説していきます。

LPIC Level2の試験範囲と受講料について

LPICとはLinuxの技術力を証明するIT資格です。(世界共通の資格です)

LinuxやLPICの詳細は「 LPIC資格とは?難易度や必要な勉強時間をLPIC取得者が解説 」の記事をご覧ください。

LPIC1〜3まで解説しており、5分もあれば読み終えると思います。

LPIC Level2の受験資格として、LPIC Level1に合格している必要がありますよ。

LPICレベル2を取得するために必要な知識

LPIC公式サイトから引用

- Linuxカーネルに関する一般的なタスク、システムのスタートアップとメンテナンスを含む、高度なシステム管理を行うことができる。

- ブロックストレージとファイルシステムの高度な管理、ファイアウォールとVPNを含む高度なネットワークと認証、システムセキュリティを実行することができる。

- DHCP、DNS、SSH、Webサーバ、FTP、NFS、Sambaを使ったファイルサーバ、メール配信など、基本的なネットワークサービスのインストールと構成ができる。

- アシスタントを監督し、自動化や購入に関して管理者に助言することができる。

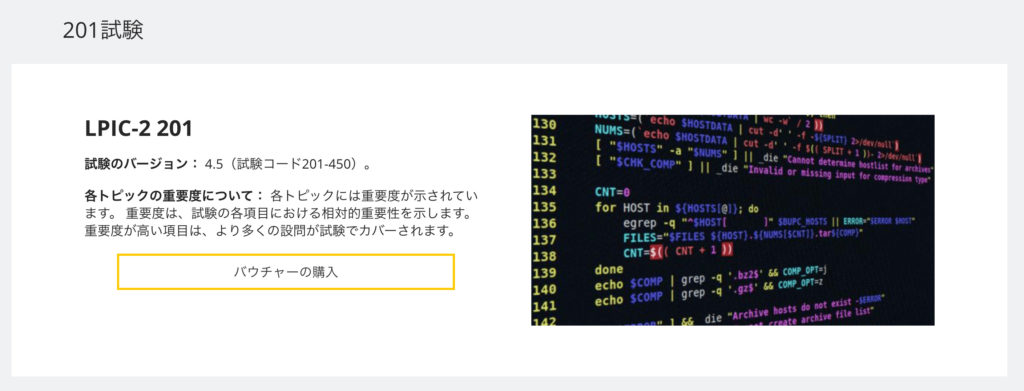

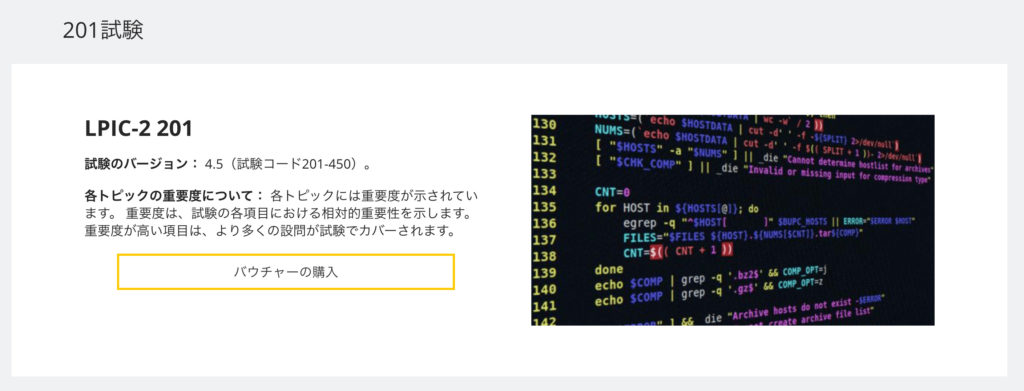

LPIC Level2の資格を取得するには、201試験と202試験の両方に合格する必要があります。

2つの試験を同時(同日)に受けることもできますが、別々に受けた方がいいです。

しょう

しょうなぜなら201合格後に202の勉強をしたほうが、勉強する範囲も少なくなり確実に合格できるからですね!

流れは下を参考にして下さい。

LPIC201試験の勉強→201に合格→LPIC202試験の勉強→202に合格→LPICレベル2の資格を取得

LPIC Level2試験の特徴

| 問題数 | 65問 |

| 試験時間 | 90分 |

| 出題内容 | 選択問題と記述がある(記述は大体5問〜10問) |

| 合格点 | 800点中、500点以上で合格(目安は62.5%以上) |

| 合格率 | 公表していません |

| 有効期限 | 5年 |

LPIC201の試験範囲と受験料について

では今からLPIC201の試験内容について解説していきます。

LPIC201の受験料は16,500円です。(税込み)

LPIC-2試験201トピック

公式サイトから引用

- 容量計画

- Linuxカーネル

- システムスタートアップ

- ファイルシステムとデバイス

- ストレージデバイスのアドミニストレーション

- ネットワーク構成

- システムメンテナンス

試験内容の詳細と重み付けは(試験に出やすい)公式サイトをご確認ください→LPIC 201について

僕は合格することは前提で、試験勉強は広く浅く知識がつくのを目的としていたので重み付けは全く気にしていません。

LPIC 201はLPIC level1より確実に難易度が上がっているので、問題集をしっかり解いていくことをオススメします。

ただし、どの内容が試験に出やすいか知っておいて損はないので1度目を通しておきましょう。

LPIC202の試験範囲と受験料について

LPIC 202の受験料は16,500円です。(税込み)

201より202の方が難易度が高く感じました。難しいというより202はPing-tの問題をやれば分かるのですが、暗記する量が多いです笑

LPIC-2試験202トピック

公式サイトから引用

- ドメインネームサーバー

- ウェブサービス

- ファイル共有

- ネットワーククライアント管理

- 電子メールサービス

- システムセキュリティ

試験内容と重み付けは(試験に出やすい)公式サイトをご確認ください→LPIC 202について

こちらも1度は目を通して、重み付けが気になったらまた目を通せばいいと思います。

LPIC Level2の難易度を解説!独学だと合格は難しい?

LPIC Level2は独学でも合格できます。

僕が受講した時は、インフラ未経験でしたが合格しました。

しかし実際に資格取得してわかりましたが、未経験の方にとってはかなり難易度が高いです。

ただこれから紹介していく勉強方法を実践していけば、未経験の方でも十分合格できるのでご安心ください。

| 資格名 | 難易度 | 勉強期間 |

|---|---|---|

| LPIC Level2 | 3ヶ月 | |

| CCNA | 3ヶ月 | |

| AWS SAA | 3ヶ月 |

インフラ資格で有名なCCNAとAWS SAAで比較した難易度については、上記を参考にしてみてください。

LPIC201とLPIC202はどちらが難しいかというと、LPIC202の方が難しいです。

難しいというより202はPing-tの問題をやれば分かるのですが、暗記する量が多いですね笑

LPIC Level2試験に必要な勉強時間はどのくらいか?

結論をお伝えすると人によります(というか当たり前ですよね笑)

ただ目安を知りたい方もいると思うので、目安をお伝えするとLPIC Level2に合格するには150時間前後は必要だと思います。

LPIC Level2の勉強時間が150時間かかる場合

- 1日平均、2.5時間勉強すれば60日で合格

- 1日平均、3時間勉強すれば50日で合格

- 1日平均、5時間勉強すれば30日で合格

僕の場合は平均で1日3時間ぐらい勉強していたので、試験勉強にかけた時間は90時間ぐらいです。

LPIC Level2に効率よく合格できる勉強方法は、後ほど具体的に解説するのでご安心ください!

LPIC Level2の資格を取得する5つのメリット

LPIC Level2の資格を取得する5つのメリット

- 1991年から公開された技術で昔から現在にかけても人気があり活用されている(サーバに関してはLinuxが1番、2番のシェアがある)

- AWS(クラウド)やDockerなど今流行りの技術にもLinuxが活用されている

- プログラマーやインフラエンジニアにとって有益な知識が得られる

- 会社にアピールでき、チャンスが広がる

- 転職に活用できる

LPIC Level2を取得することで、資格手当が出る会社もありますね。

そしてLPIC Level1を取得している人はそこそこいますが、LPIC Level2まで取得する人は少ないのでライバルと差別化できますよ。

LPIC以外のおすすめ資格の詳細は「 インフラエンジニア資格取得の順番とおすすめ資格3選 」の記事が参考になるかと。

LPICを取得するメリットの詳細は「 LPICやLinuC意味ない?資格8つ取得して分かったメリット5選 」の記事をご覧ください。

LPICを取得するメリットを知ることで、大変な資格勉強を乗り切ることができますよ。

LPIC Level2の資格は合格率を公表していない【合格点はある】

LPICは資格の合格率を公表していません。

ただ合格点は800点満点中、500点以上取れれば合格できます。(62.5%以上が目安)

合格したかどうかは試験を終了したその時にすぐに分かります。(パソコンの画面に合格か不合格か表示される)

ではこれからLPIC Level2のオススメの勉強方法や、早く合格するためのコツをお伝えしていきます!

【結論】LPIC Level2資格を最短で合格するコツ3選

3つのポイント

- 参考書を活用してLPIC Level2の範囲を学習する

- 記憶に定着させるために問題を解く(知識を吸収するスピードが大事)

- 継続が大事なので習慣化する(時間が必要)

早く合格するために必要なことは、覚えるのが早くなり勉強時間を作ることです。

記憶力✖️時間

シンプルにこれだけ!

勉強の流れは参考書でLPIC Level2の範囲を学んで、問題集を解いていくことです。

LPIC Level2のオススメの勉強方法!『参考書』でインプットしよう

LPIC Level2の試験対策&インプットとして、下の参考書がオススメです。

LPIC Level1を合格しているはずなので、上記の参考書も理解しやすいと思います。

インプットは1冊で十分なので、読み終えたら問題集に取り組んでいきましょう!

LPIC Level2のオススメ問題集は『Ping-t』です!

参考書で学んだらすぐに問題集に取り組んできましょう。

Ping-tはLPICやCCNAなどの資格に特化した問題を提供しているwebの問題集サイトです。

Ping-tがオススメな4つの理由

- 問題が最新に更新される

- 問題数が豊富

- 選択肢の問題がわからなければすぐに解説が見れる

- 解説がとても分かりやすい

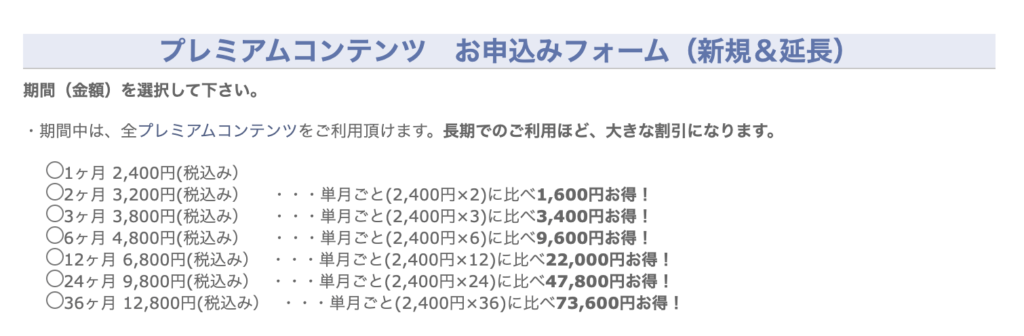

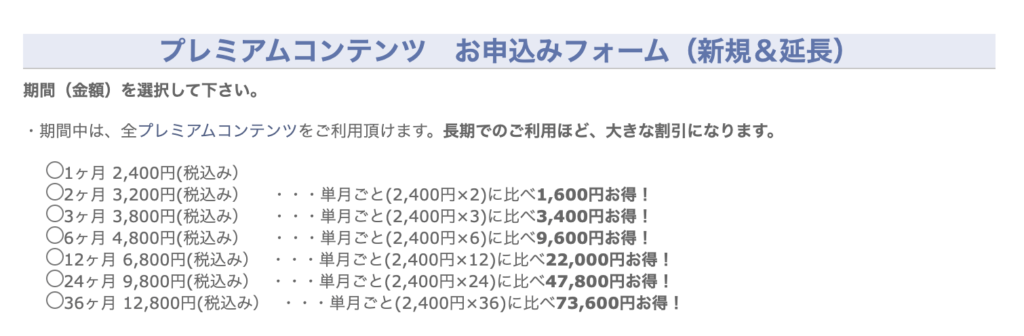

Ping-tの有料コンテンツに申し込むとLPICやCCNAなど、全ての有料コンテンツが利用できます。

コンテンツごとの販売はしていません。

料金は下の写真を参考にして下さい。最新の情報はPing-tのサイトで確認しましょう。

無料会員登録した後に料金を確認することができます。

無料会員登録した後にプレミアムコンテンツを申し込めばOK!

Ping-tの左側にあるメニューの一覧から申込できます。

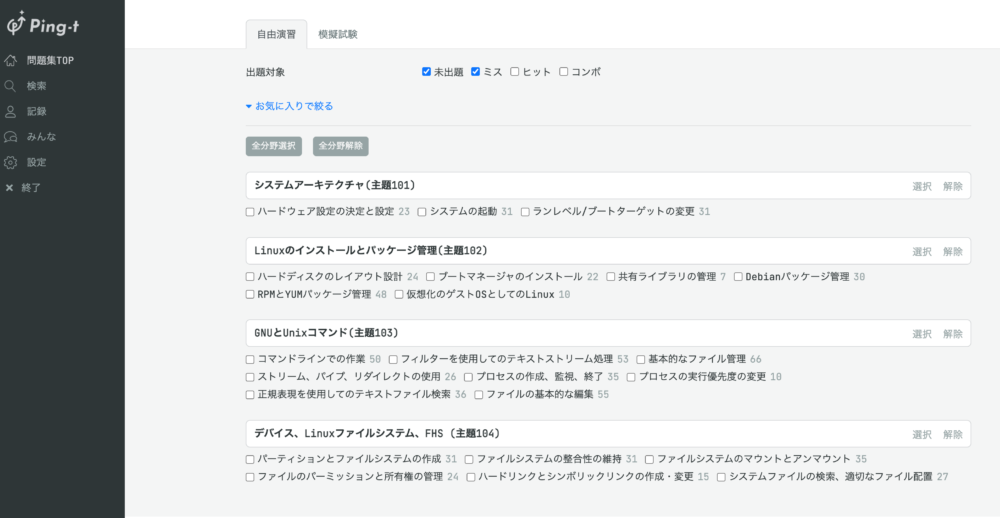

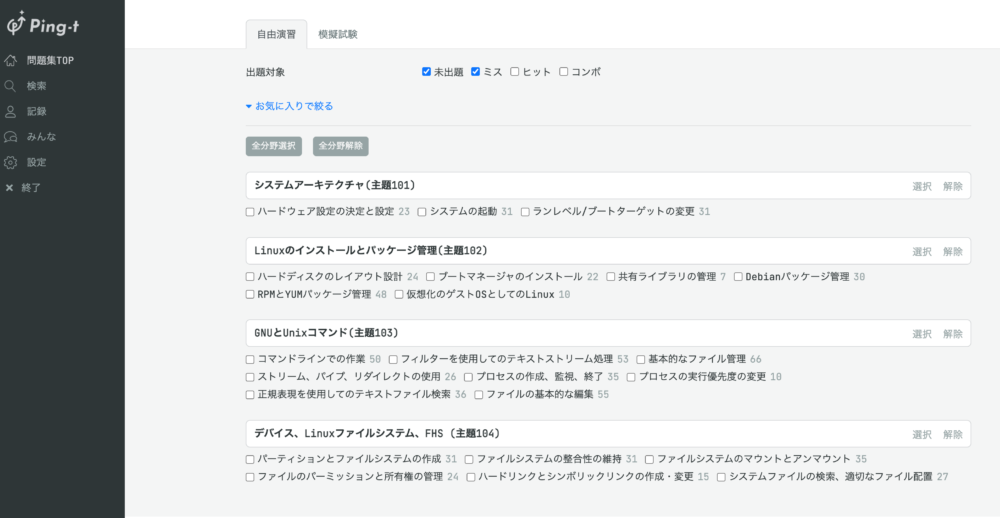

Ping-tの問題を解いていく際は、基本的に上から順に解いていけば大丈夫です。

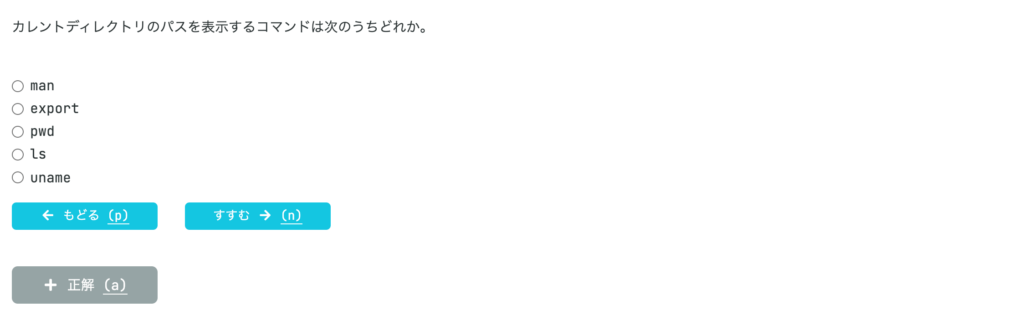

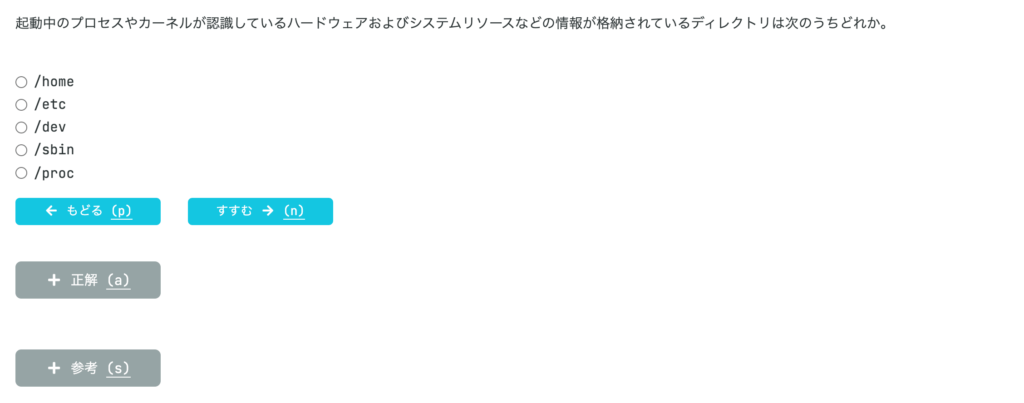

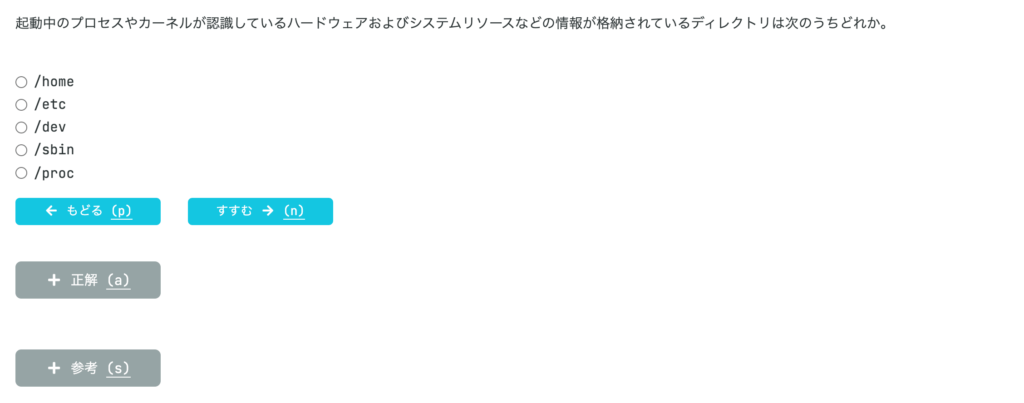

下の写真を参考にして下さい。(下の写真はLPIC Level1のものです)

資格に合格するだけであれば問題集はPing-tだけで十分合格できます!

最短でLPIC Level2に合格するにはPing-tの問題集を解くことが1番大事!

記憶に定着させるのに最も手っ取り早い方法は問題を解いていくこと。

なぜなら人は思い出そうとするときに記憶が定着するからです。

問題を解くときに「この答えなんだっけ?」ってなりますよね?

この感覚を何回も体験することが大事です。問題を解いていけば何回も体験することができます。

基本を学んだらすぐに問題集に取りかかりましょう!

インプットばかりは注意が必要。

インプットするときは自分でよほど意識しない限り、「思い出す行動」をしていない=記憶が定着しないからです。

本を読んだり、動画を見たりインプットするのはとても大事なことですよね。

ただ試験に合格するのに時間がでどうしてもかかってしまうと感じている方は、インプットばかりしている可能性が高いです。

【超重要!】Ping-tを活用する上で必ず抑えておきたい3つのポイント

Ping-tオススメ3つの活用方法

- 1週目は解説を浅く見る程度にする

- 選択肢を見ない

- 記述式の対策とコマ門について抑える

これから解説する3つのポイントを抑えれば、学習理解もより深まり合格する確率が上がるかと。

そして3つのポイントを抑えた上で、Ping-tの問題で85%以上の正解率があれば十分に合格できます。

85%以上の正解率があるのに、不合格したという方がもしいるのなら、P-ingtの問題文や答えをただ覚えただけの可能性が高いです。

問題文や答えだけを暗記するやり方になってしまうとPing-tと違った問題文や選択肢(表現)が出たら、わからなくなってしまいますよね。

これから紹介するやり方を実践していけば、そういったことを防ぐこともできて理解も早く進みます。

①:1週目は解説を浅く見る程度にする

実際にPing-tを進めていけば分かるのですが、1週目は時間がどうしてもかかります。

なので問題を見て分からなければすぐに答えと解説を見ましょう。

1週目は解説を軽く見て理解する程度で大丈夫です。問題を進めていけば、後から出てくる問題のおかげで理解が深まることもありますよ。

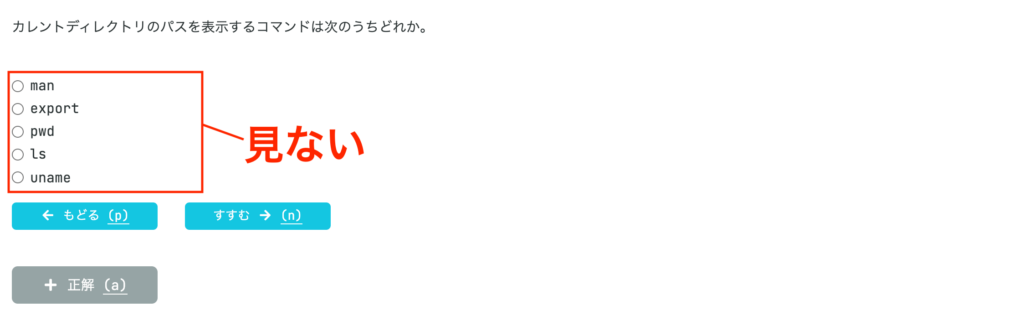

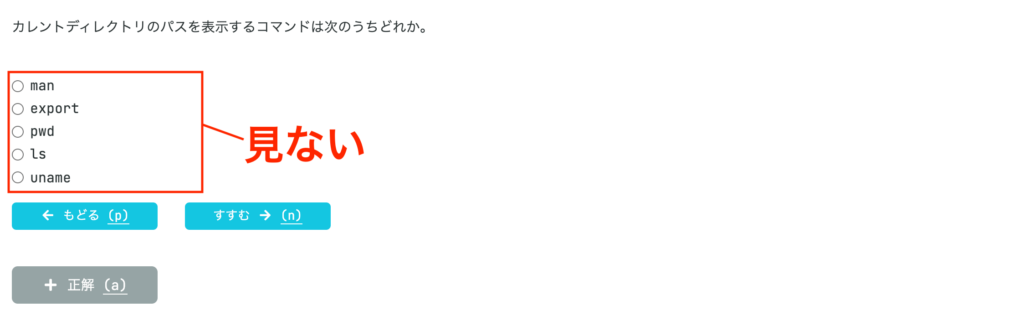

②:選択肢を見ない

上の写真のような問題が出題されたときは、選択肢を見ずにまずは自分で答えを頭の中に思い浮かべましょう。

これは思い出そうとしている行為なので、記憶に定着しやすくなりますし、問題文と選択肢を見て、ただ答えを暗記するのを防ぐこともできます。

頭に思い浮かべて分からない場合は、すぐに選択肢を見てOKです!

③:記述式の対策とコマ門について抑える

Ping-tではコマ問というのがあるのですが、合格するだけなら結論やらなくてOK。

これから紹介するやり方をすればコマ問を1問もやらなくてよくなるので、勉強時間をかなり減らせます。

おそらくPing-tのコマ門はLPIC試験の記述式の対策として設計されています。

Ping-tの問題で出題されるコマンドとディレクトの問題で、選択肢を見ずに書けるようになれば大丈夫です!

初めてPing-tに取り組む方はイメージが沸かないと思うので写真を加え、例を上げて説明します。

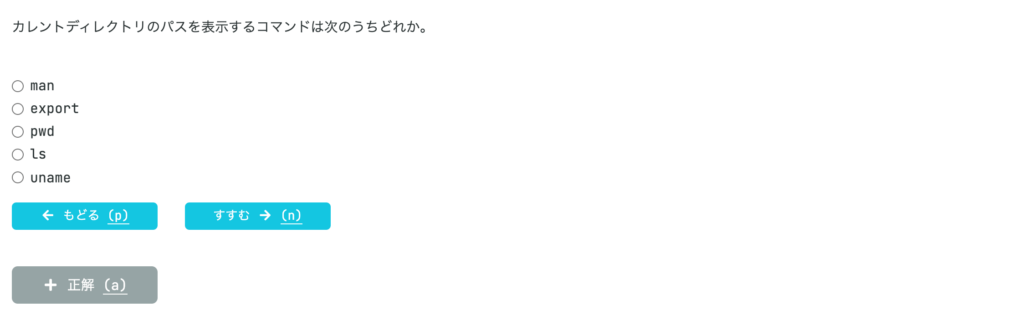

上記はコマンドの問題で、2週以降は問題の選択肢を見ずに1度思い出しながら書いてみましょう。(僕はメモ機能を使ってました)

分からなければすぐに選択肢を見れば大丈夫です。

はじめて見たコマンドはCUIの環境で実際にコマンドを打って動作確認するのがオススメです!

上記はディレクトリの問題で、こちらも2週以降は問題の選択肢を見ずに1度思い出しながら書いてみましょう。

上記で説明したやり方で問題を解いていけばコマ門をしなくても合格できます。

コマンドやディレクトに関して全て選択肢を見ずに書けるようにしておく必要性はありません。

Ping-tの問題をやっていくうちに、「記述の問題が出るとしたここら辺かな?」と予想できるようになると思います。

学校のテスト勉強みたいに、テストで出題されるとしたらこの辺だな!っていう感覚に近いです。

LPIC Level2に合格する具体的な手順を解説!

201も202もPing-tの問題集を3周すれば合格できる基準までいくと思います。

具体的な手順と試験を受ける目安は下を参考にして下さい。

2週目を終えた頃には、理解が深まっているはず。

2週目を終えたら間違えた箇所を復習しましょう。

3週目を終えて85%前後の正解率がなければステップ8まで飛ばしましょう。

3週目を終えて85%前後の正解率があると合格できる水準だと思います。

この時点で85%前後の正解率がなければ⑦の模擬試験をやらずに⑧まで飛ばして下さい。

3週目を終えて85%前後の正解率があると合格できる水準にきているので試験に望んでも大丈夫なラインです。

不安な方はステップ8に進みましょう。

模擬試験を1〜2回ランダムに受けて、正解率が85%前後ない方は4週目に入るのもありだと思います。

僕はPing-tのレベルとか気にしないので、毎回リセットしていました。

上記を目安にして学習を進めていただき、自信がついた状態で試験を受講していただければ良いかと。

リセットは上の写真にあるように記録から簡単にリセットできます。

【受験料が割引】LPIC Level2の受験・申し込み方法

LPIC Level2の受験・申し込み方法は「 【受験料が割引!】LPIC試験の受験・申し込み方法【3分で予約】 」の記事をご覧ください。

上記の記事を読むことで、受験料が安くなりますよ!

LPIC Level2の有効期限を更新するには?

LPICの有効期限は「5年間」です。

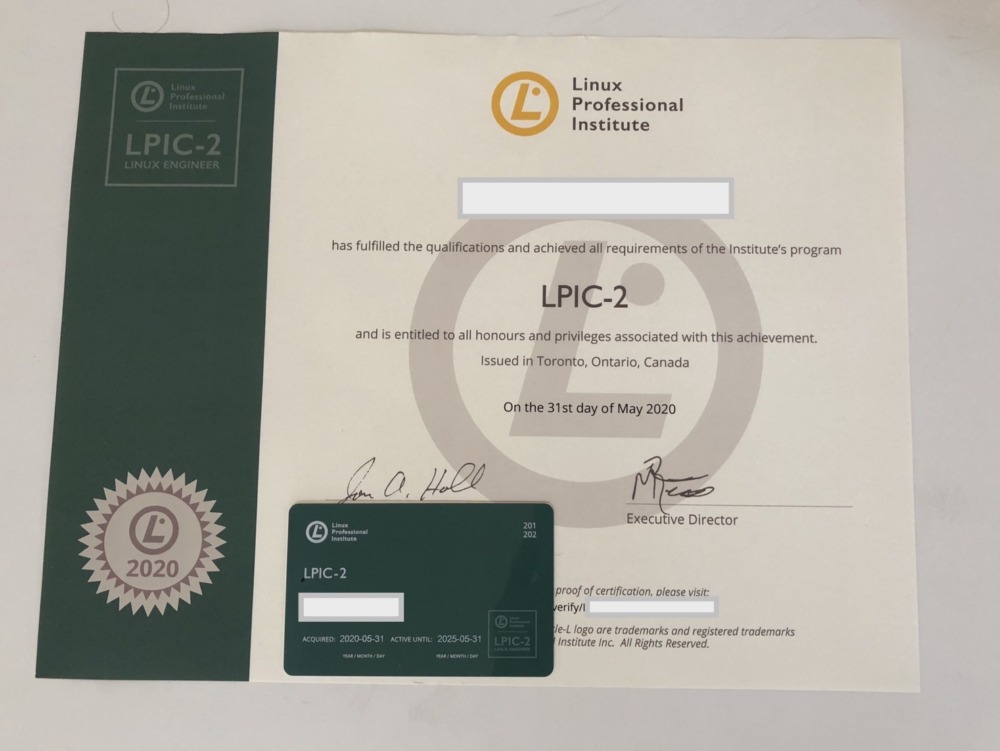

上記画像でわかるように、有効期限は5年ですね。

有効期限の確認方法などは「 LPICの有効期限は?更新の必要ある?現役SEがキャリア戦略を解説 」の記事をご覧ください。

LPIC Level2の有効期限を更新するには、もう1度LPIC Level2を受講するか、LPIC Level3の資格を取得することで有効期限が更新されますよ。

LPIC Level2の問題集をやる際のオススメの勉強方法10選!【最短で合格したい方必見!】

- 問題集の1週目は解答後に解説に目を通す→3週するので軽く目を通すぐらいでOK

- 問題集の2〜3週目も間違えた箇所や理解できない部分の解説を見る→復習は大事

- まずは選択肢(4択など)を見ずに、答えを頭に思い浮かべてから選択肢を見る。→思い出す行動なので記憶に定着しやすい

- 資格の勉強をする際は他に新しいことをやらない→選択と集中が効率的に学べる

- コマンドやディレクトリの問題は自分で書けるようにしておく(全部ではない)

- 答えの解説を見たときになるほど!と思う回数を増やす→主体的に学ぶことで理解力が上がる

- 解説を全て理解しようとしない→未経験だからはじめから完璧に理解しようとするのは無理だと割り切るのが大事

- 分からない単語が出てきたらググって調べる。ただ完璧に理解しようとしなくて大丈夫。→分からない単語が出ればその時にまたググればOK

- 勉強する時間帯を決める(午前がオススメ)→習慣になるので勉強が楽になる

- 1日の最低限の目標を決める→1日1問でも1分でも大丈夫。ただ決めたことに対して毎日続けることが大事!

LPIC Level2の合格後は認定証(合格証)がもらえます!

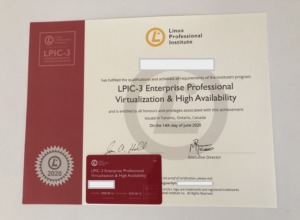

LPIC Level2に合格すると認定証がもらえたり、PDFをダウンロードできます。

詳細は「 【3分で分かる】LPIC合格証(認定証)はいつ届く?PDFについても解説 」の記事をご覧ください。

LPIC Level2の勉強方法のまとめ

まとめ

- 勉強方法はLinux教科書 LPICレベル2で勉強し、読み終えた後にPing-tで問題を解いていく

LPIC Level3に興味のある方は「 未経験がLPIC Level3に14日で合格!勉強方法や難易度を解説 」の記事をご覧ください。

そして資格勉強など自発的に勉強している方は、エンジニアとして年収を上げていきやすいです。

僕のインフラエンジニアとしての年収推移は1年目414万円、2年目は662万円、3年目はほぼ間違いなく1000万円は超えます。

上記が達成できた理由は、未経験や経験浅い時期は派遣エンジニアとして働き、その後フリーランスエンジニアにシフトしたからです。

もちろん全ての人に派遣やフリーランスを勧めるわけではないですが、メリットやデメリットは知っておいた方が良いかと!

上記の記事に、知っておいた方がいいことは全て記載しているので参考にしてみてください。

プログラマーの方にも参考になる内容です。

試験勉強は大変だ思いますが応援しています!

この記事を読んで資格の勉強時間が減らせたり、合格する人が増えたら嬉しいです。

Twitterにて日々の進捗やブログの更新などツイートしているので、気軽に絡んでください^^

ではまた!